事業概要/補助対象経費

事業名

自動車事故被害者受入環境整備事業

予算額

4億9,949万円の範囲内

公募期間

1次:令和7年6月2日(月)から令和7年8月29日(金)

※令和7年8月1日(金)から公募期間を延長

2次:令和7年11月4日(火)から令和8年1月16日(金)

【公募申請の打ち切り等について】

本補助金の交付状況等により、補助率若しくは補助上限額の変更又は交付申請の打ち切りを行うことがある。

応募者が複数の場合は、以下の順で選定します。

令和7年度中に自動車事故による重度後遺障害者が初めて入所する具体的な見込みがある事業者。

既に自動車事故による重度後遺障害者が入所しており、かつ、令和7年度中に新たな入所の具体的な見込みがある事業者。

既に自動車事故による重度後遺障害者が入所しており、かつ、過去に自動車事故被害者支援体制等整備事業(自動車事故被害者受入環境整備事業)に係る補助金の交付を受けたことがない事業者。

-

既に自動車事故による重度後遺障害者が入所しており、かつ、過去に自動車事故被害者支援体制等整備事業(自動車事故被害者受入環境整備事業)に係る補助金の交付を受けたことがある事業者(この場合にあっては、直近の経常収支率を勘案の上、選定するものとする)。

なお、必要に応じて電話等によるヒアリングを行うことがありますので、あらかじめご承知おきください。選定結果については、後日、書面またはメールにより通知します。

補助対象事業者の要件

①「施設入所支援」または「共同生活援助」を行う事業所であること

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する「施設入所支援」又は同条第17項に規定する「共同生活援助」を行う事業者(以下「障害者支援施設等」という。)であること

必要書類

障害者総合支援法に基づく自治体発行の指定(更新)通知書および 全部事項証明書 または 会社定款

②自動車事故による重度後遺障害者の利用又は見込みがあること

令和7年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った者(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第一第二級以上に該当する者。以下「重度後遺障害者」 という。)を受け入れている、又は受け入れる具体的な見込みがあること。

必要書類

(独)自動車事故対策機構(ナスバ)によって介護料を受け取っていることが確認できる書類

例)介護料支払決定通知書、または介護料受給資格認定通知書 等自動車損害賠償保障法施行令別表第一第2級以上に認定されたと確認できる保険会社発行の書類

例)後遺障害等認定票 等裁判記録等

上記いずれか

上記書類のご用意が難しい場合は、利用者様またはご家族に「個人情報利用の同意」および「自賠責保険請求による損害賠償があったこと」をご確認いただいた上で、以下の情報を記載した書類をご提出いただけますと事務局にて詳細をお調べできます。

①氏名・フリガナ ②性別 ③生年月日 ④事故年月日 ※事故年月日が不明の場合は、「不明」とご記載ください

③事業を効率的かつ確実に実施することができる事業者であること。

④過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、補助金の返還を求められたことのない者等(団体を含む)であること。

⑤人材雇用費又は賃金改善費の申請を希望する場合は以下の条件も満たす必要があります。

●次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる法令に定める人員配置基準を超えた員数の右欄に掲げる区分の従業者を置いて事業を行っていること。

| 共同生活援助 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、 設備及び運営に関する基準(平 成18年厚生労働省令第171号) |

世話人 生活支援員 |

| 施設入所支援 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、 設備 及び運営に関する基準(平成18年 厚生労働省令第172号) |

看護職員 理学療法士又は作業療法士 生活支援員 |

必要書類

従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表その他補助対象となる介護事業所等における従業員の常勤換算方式による員数及び当該介護事業所等における人員配置基準を満たすために必要となる従業員の常勤換算方式による員数を明らかにした書類

例)従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表

●次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

イ 医師又は看護師若しくは准看護師を配置していること。

ロ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条第1号の第一号、第二号若しくは第三号研修を修了した従業者又はそれと同等と認められる従業者を配置していること。

必要書類

医師又は看護師若しくは准看護師を配置していることを明らかにした書類又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条第1号の第一号、第二号若しくは第三号研修を修了した従業者又はそれと同等と認められる従業者であることを証する書類

例)看護師免許証、喀痰吸引登録書、研修終了証明書

補助対象経費・補助率・

上限額について

補助対象経費とは

補助対象経費は、補助事業実施期間内に支出した経費のうち、補助対象事業を行うために真に必要な経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費となります。

事業者の開設時期によって、補助内容が異なりますのでご注意ください。

令和7年4月1日以降に開設される事業者

(新設等支援費)

開業準備段階や開業後障害福祉サービス等報酬を得られるまでの間における資金繰り等を支援

■補助対象経費

人材雇用費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

施設支援費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

求人情報発信費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

研修等経費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

上記、補助事業実施期間外に支払われた経費等については、補助対象とはなりませんのでご注意ください。

■補助率

補助対象経費の費目毎に費用の50%まで ※

※ 施設全体の総利用者のうち自動車事故による重度後遺障害者の割合が8%を超える場合は補助率100%

例)利用者20人のうち

重度後遺障害者が2人の場合…補助率100%

重度後遺障害者が1人の場合…補助率50%

■上限額

1事業所等につき1,500万円

補助対象経費① 人材雇用費について

人材雇用費

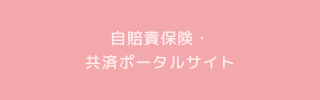

自動車事故による重度後遺障害者を受け入れるための従業者を雇用するための経費であって、開設1ヶ月前から開設2ヶ月後の間に要する給与総支給額及び賞与並びに雇用主が負担する法定福利費

令和7年度に採用した人材の給与額が対象になります。

給与・賞与の総支給額が補助の対象になります!

令和7年度に雇用した従業者の令和7年4月以降勤務分が対象になります。令和7年4月に開設の場合、令和7年3月分は対象になりません。

給与明細には記載のない、雇用主が負担する法定福利費も対象です。

補助対象経費② 施設支援費について

施設支援費とは

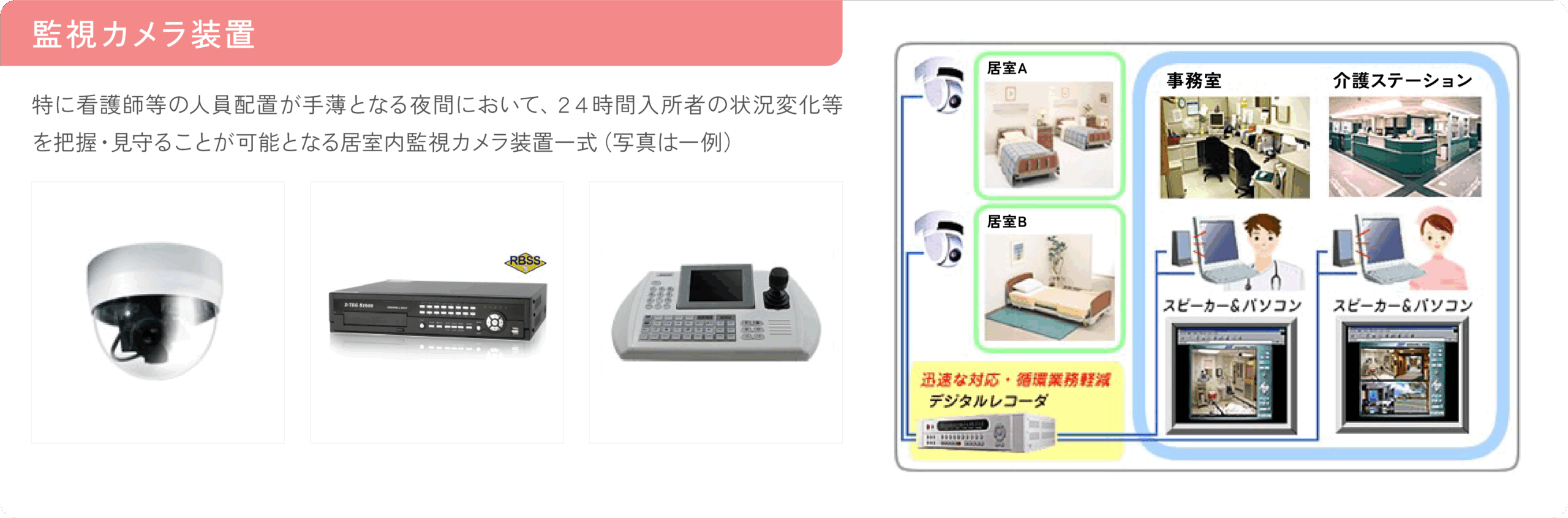

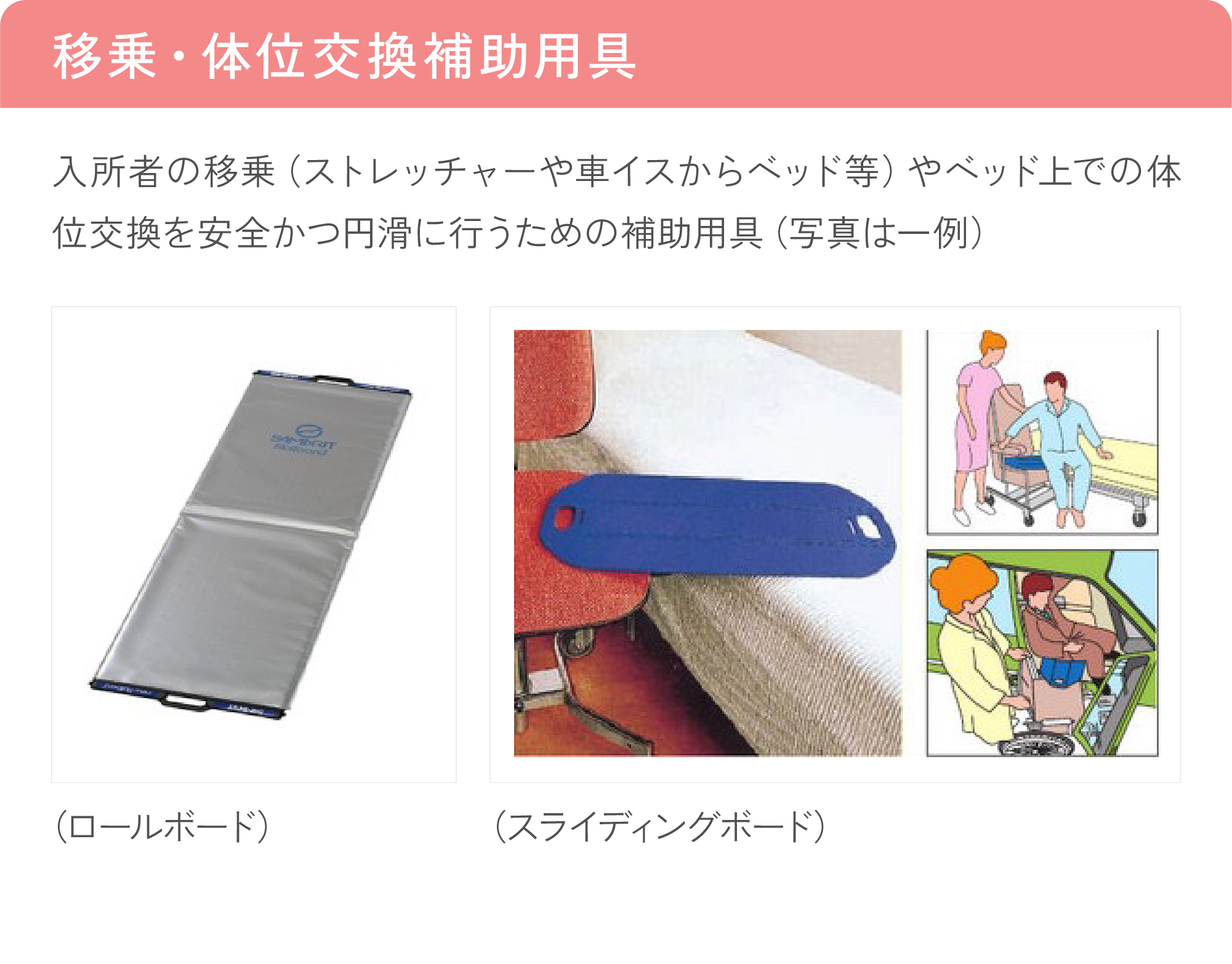

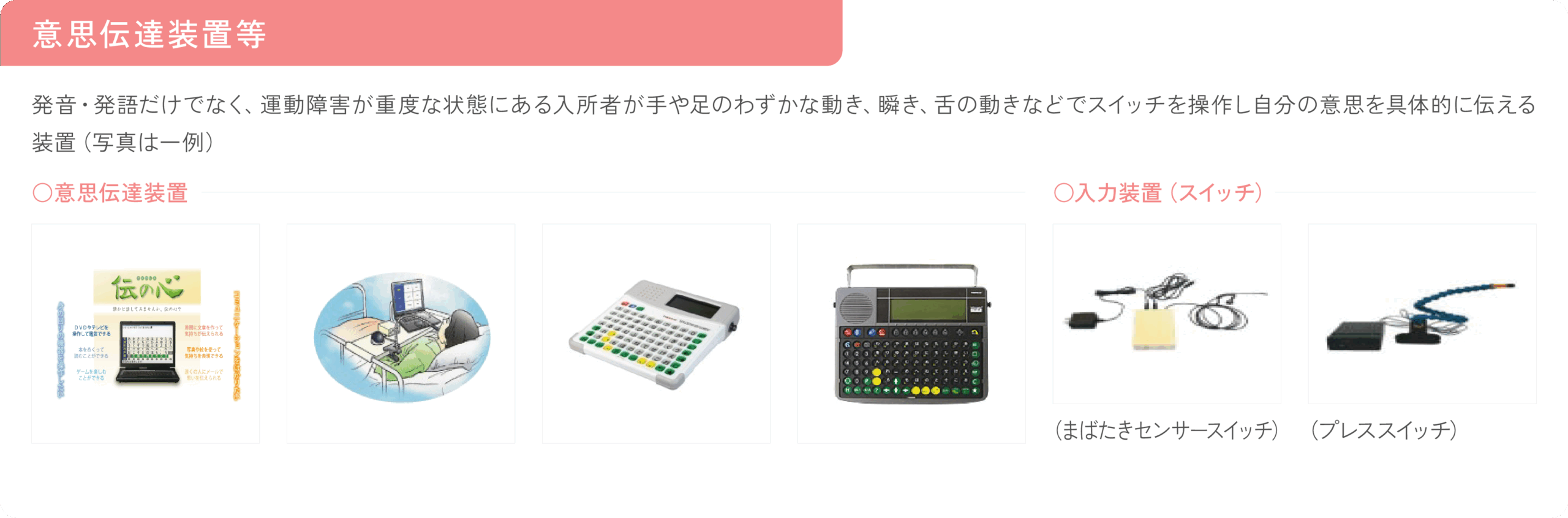

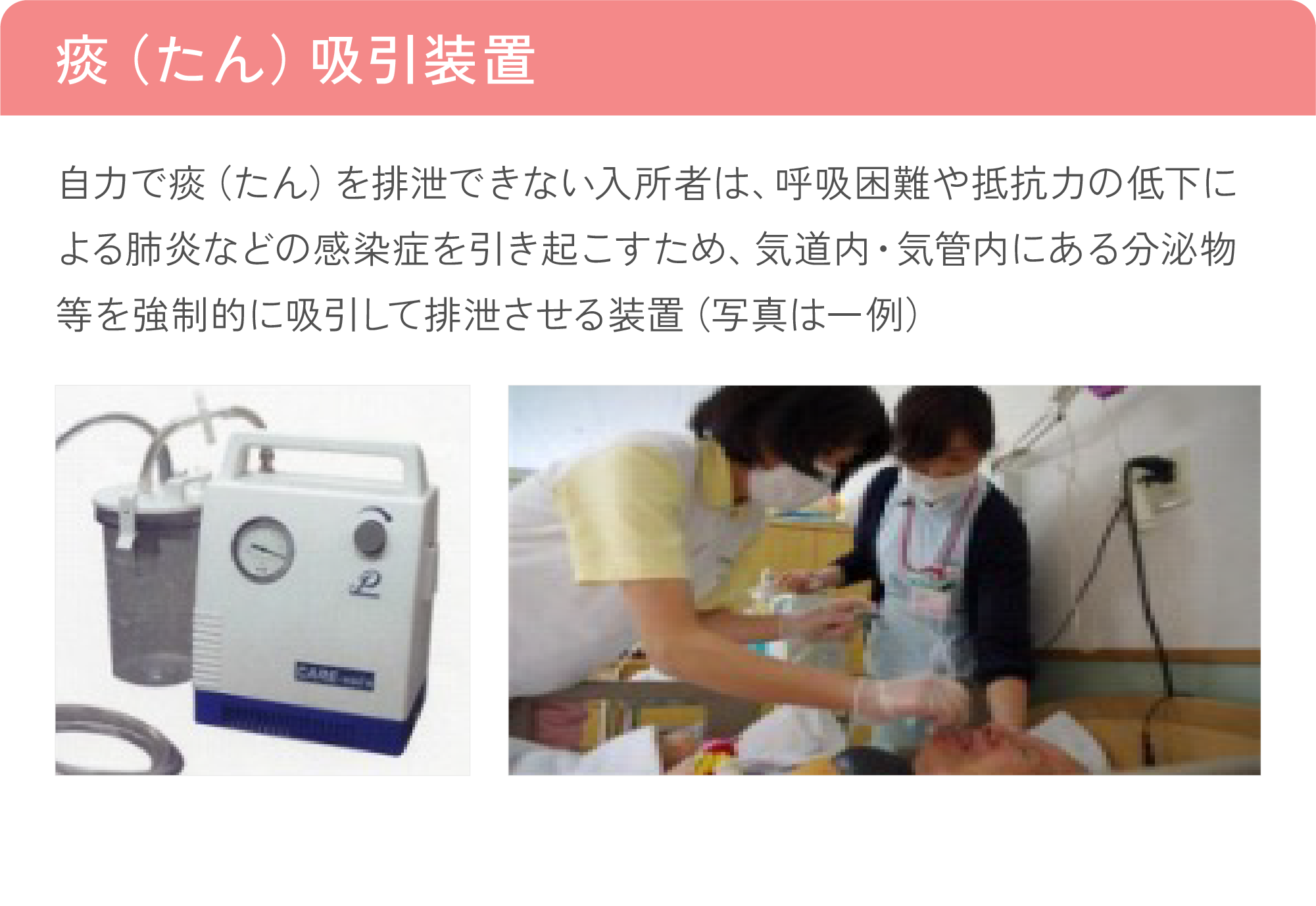

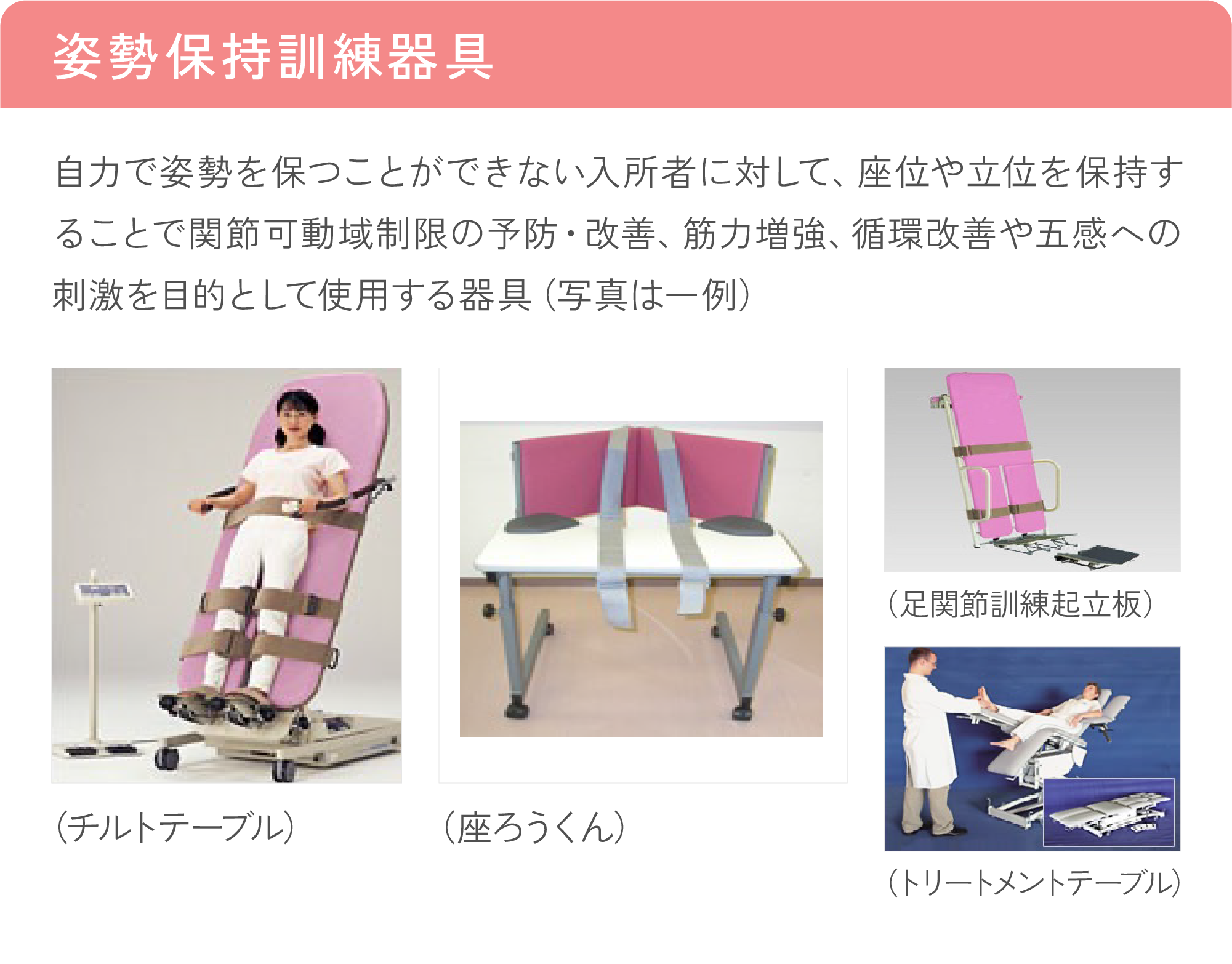

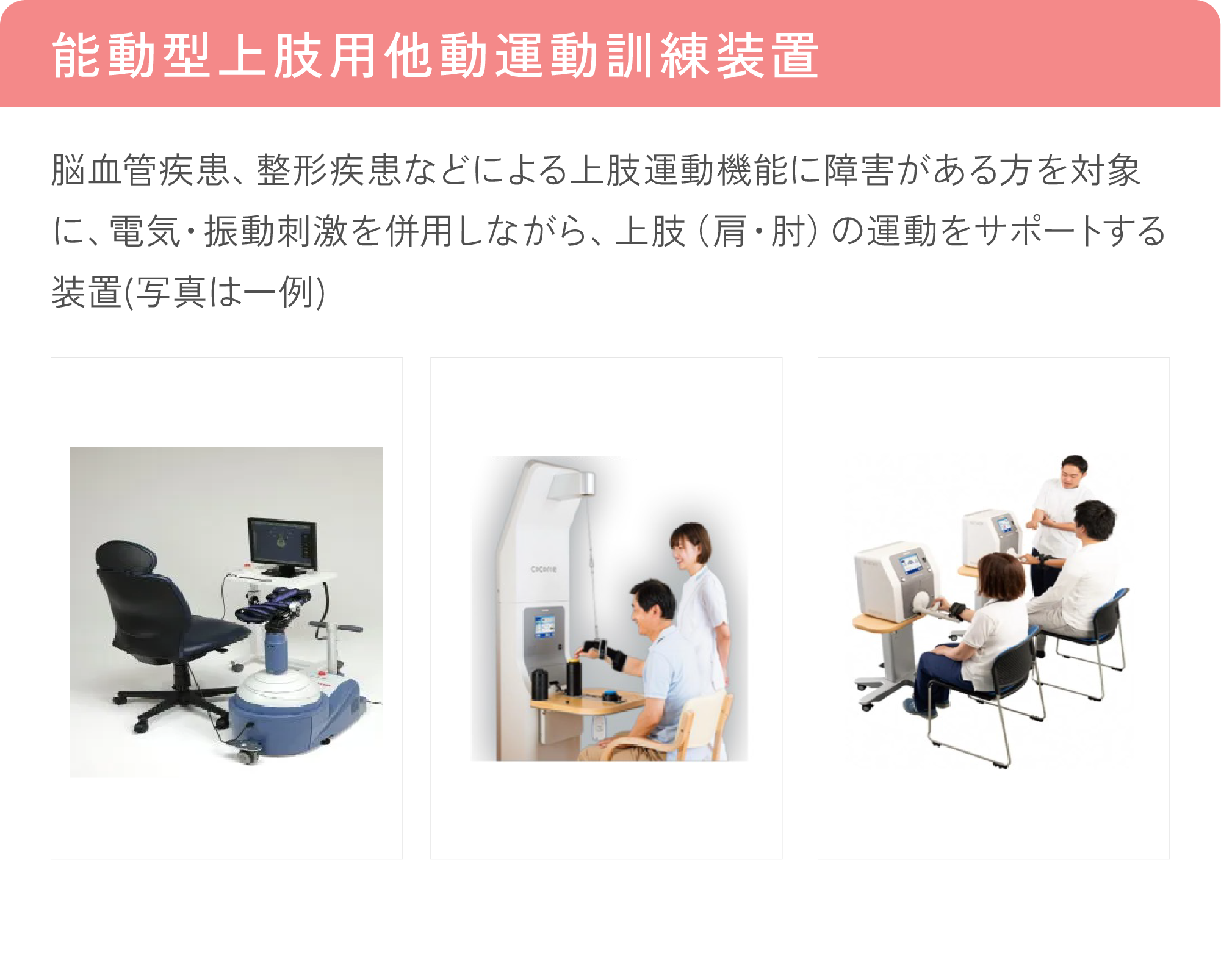

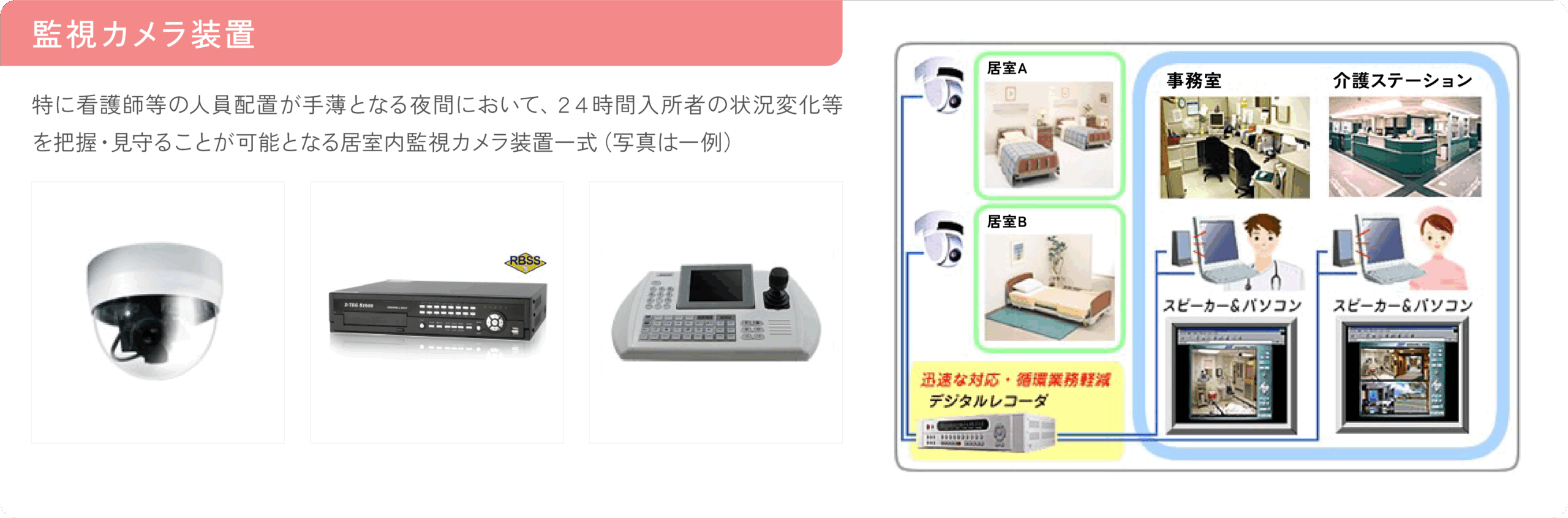

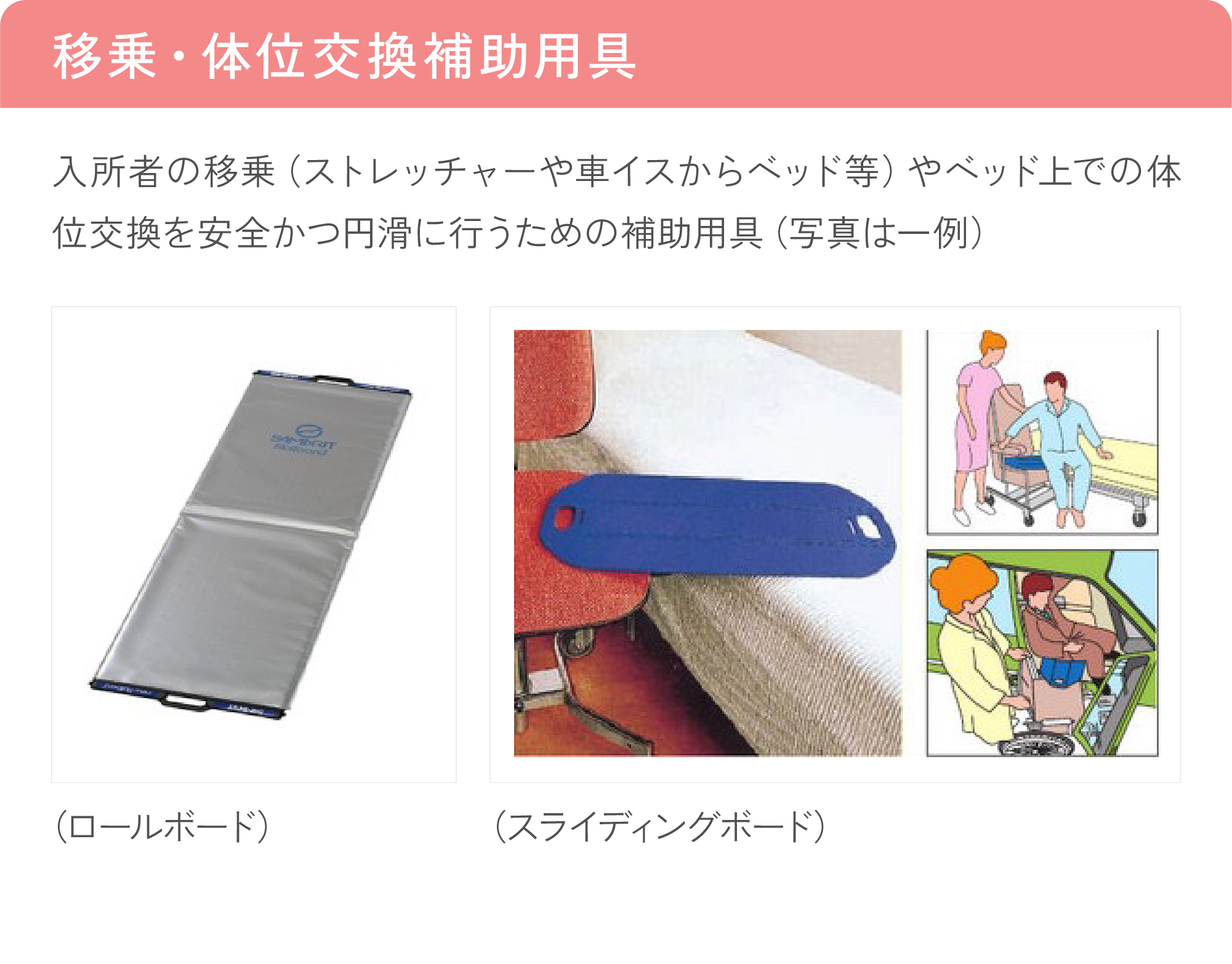

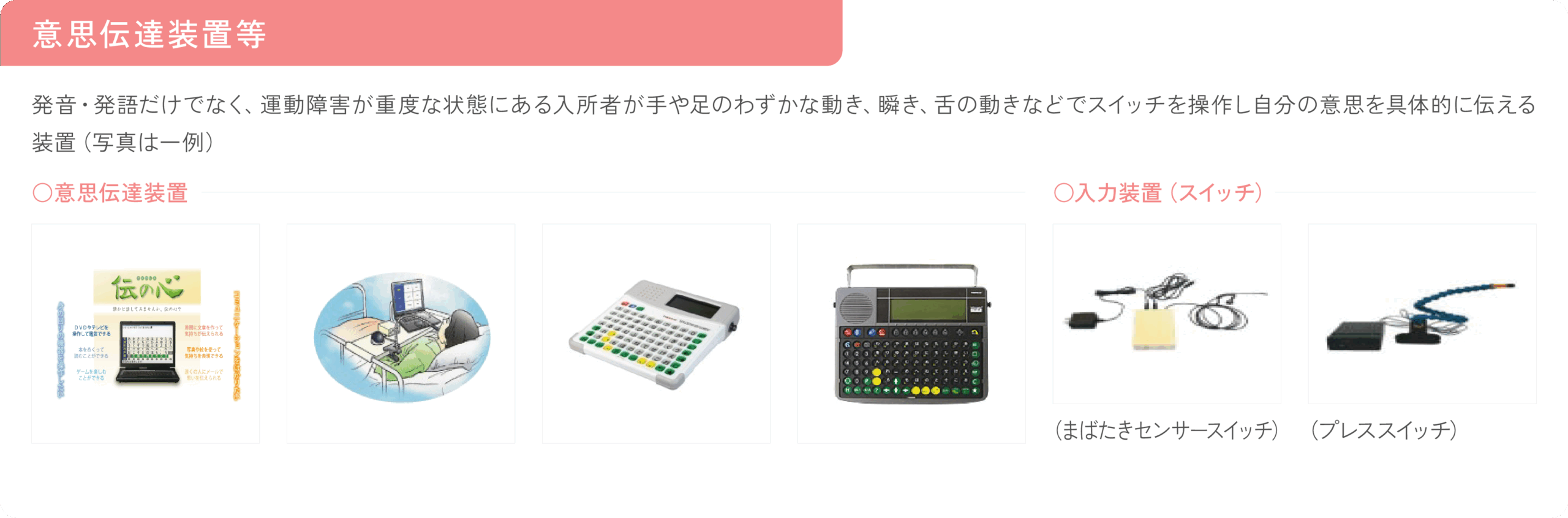

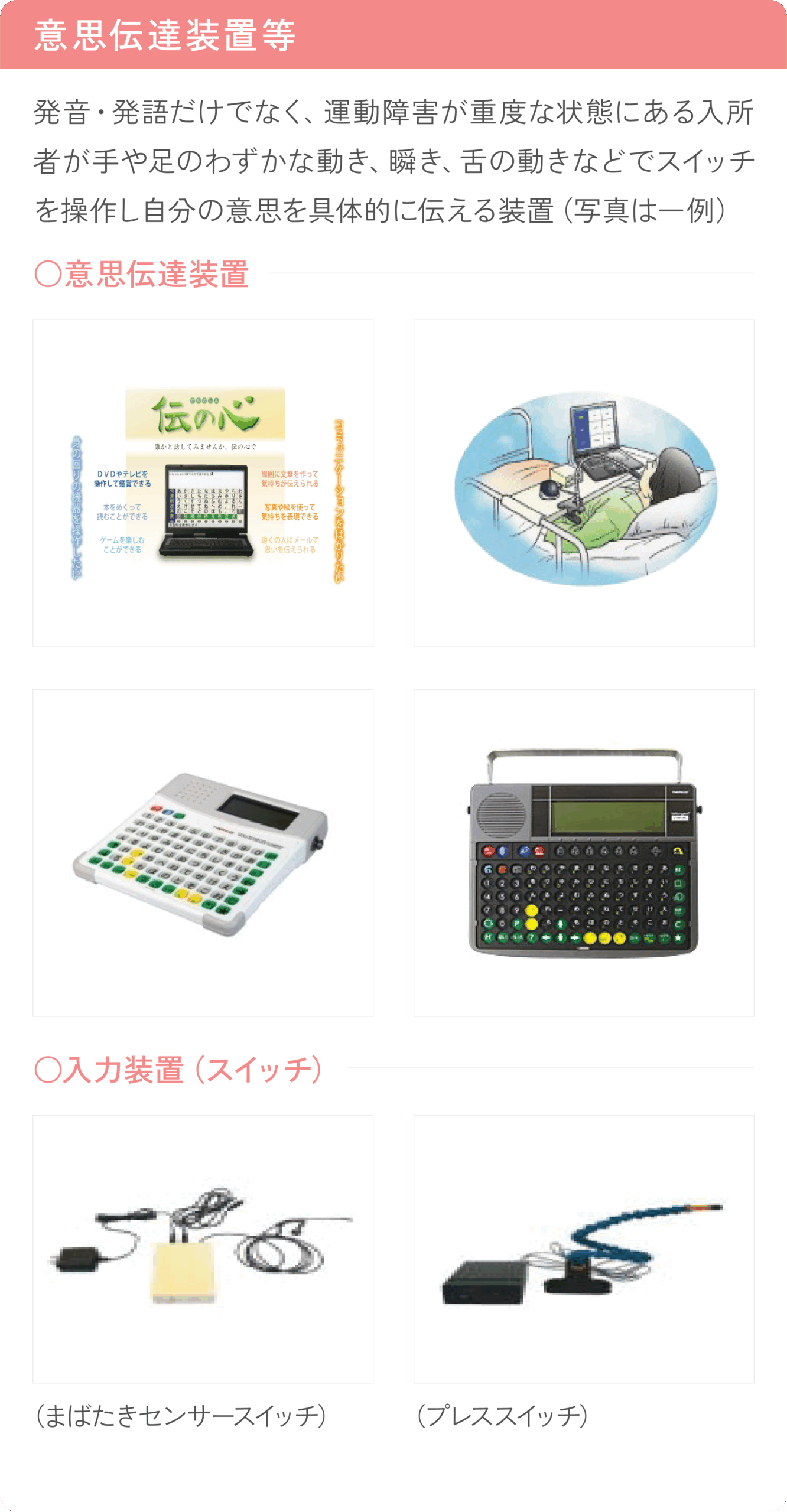

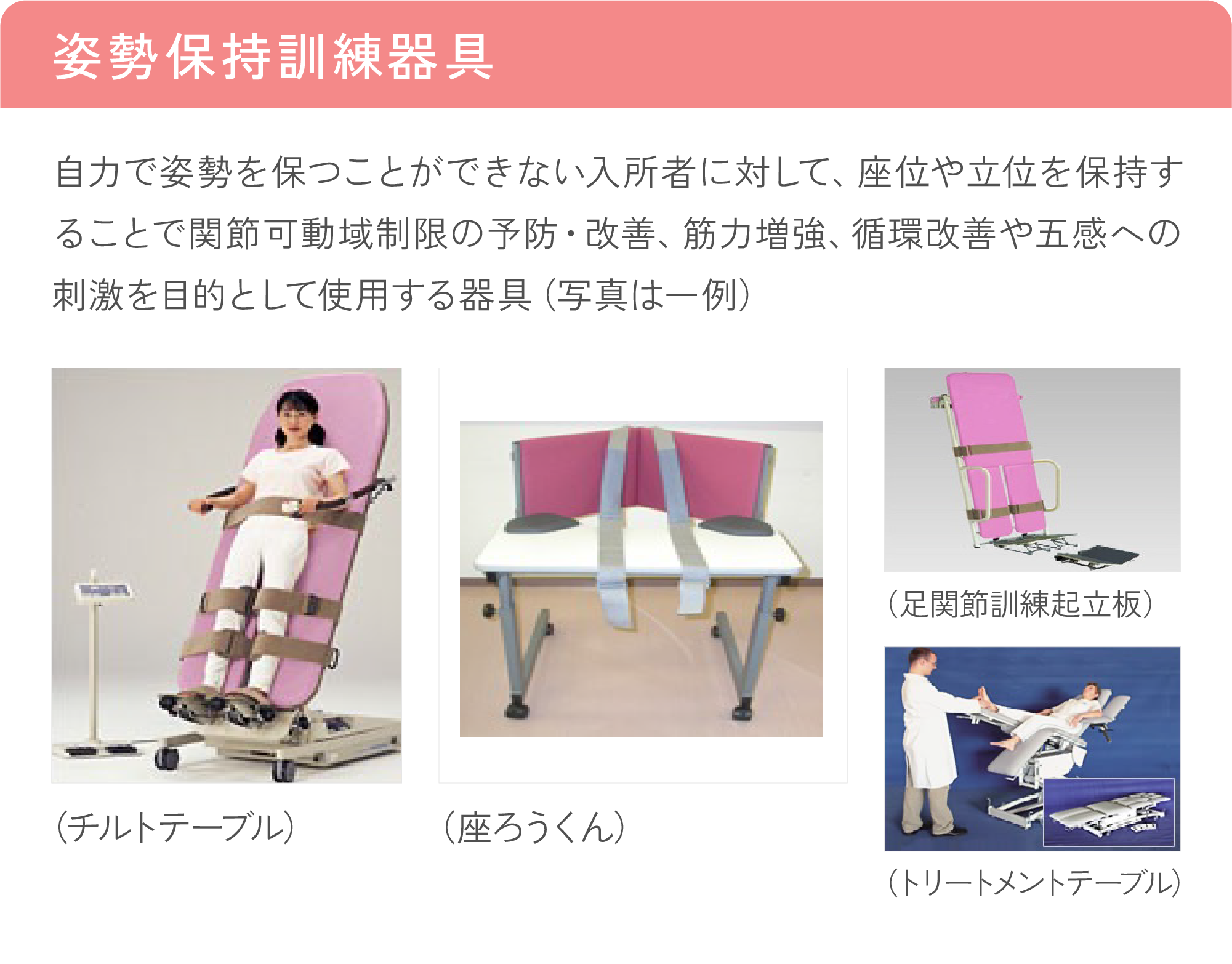

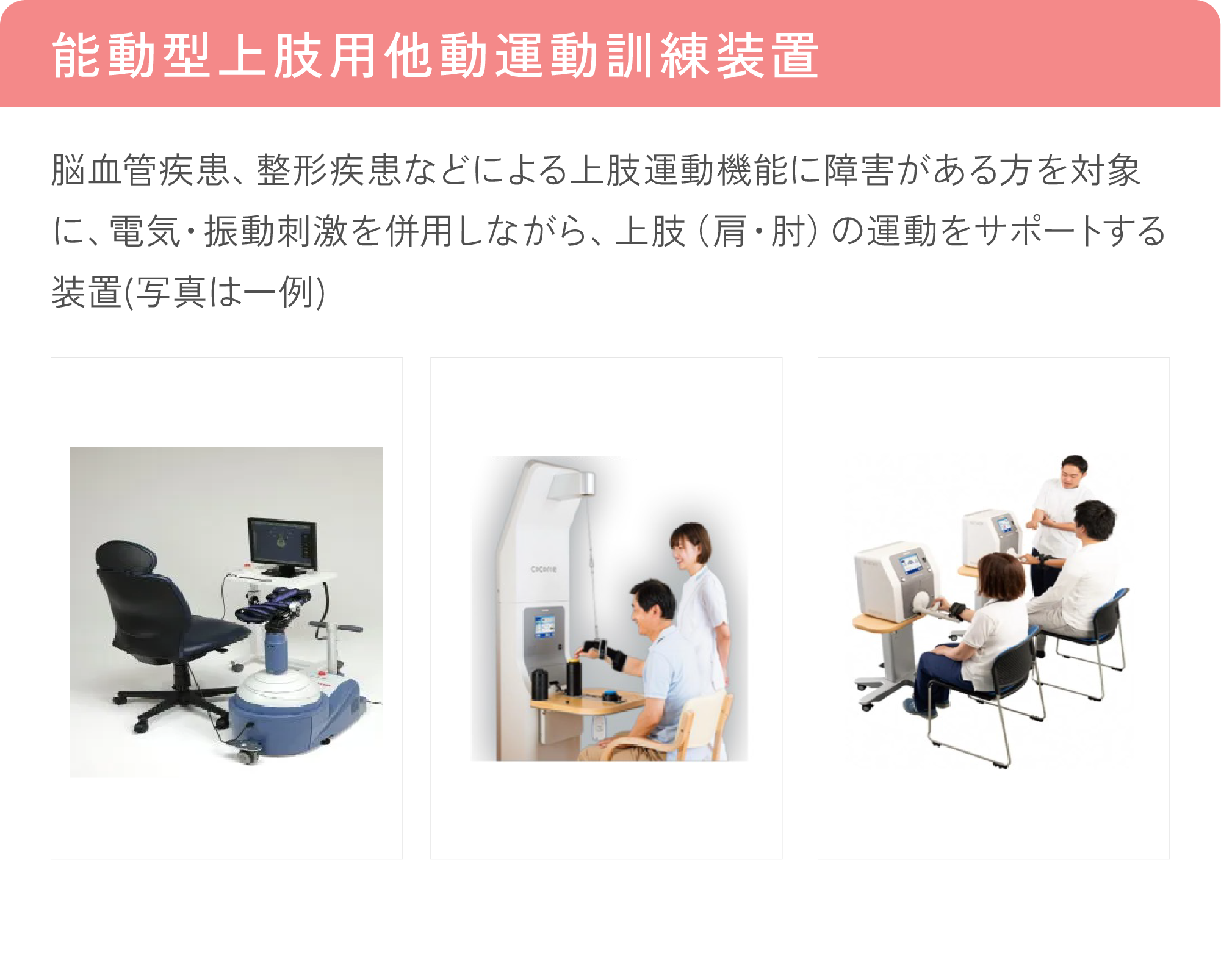

自動車事故による重度後遺障害者を受け入れるために必要となる介護器具・用具等の導入に要する経費を指します。

原則として、単一取得価格が10万円以上であることなど、補助対象となるためには各種要件を満たす必要があります。

詳細は「こちら」からご確認ください。

補助対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1:共同生活援助又は施設入所支援サービスを利用中若しくは今後利用見込みの重度後遺障害者の生活の質の向上に資するものであること。

2: 事業者において、既に同類の介護器具・用具等を保有している場合、以下のいずれかの要件を満たすものであること。

既存の介護器具・用具等の減価償却期間が経過したことに伴い、これらを更新する場合、重度後遺障害者を受け入れるため、当該介護器具・用具等の質の向上が必要であること。

既存の介護器具・用具等と同類の介護器具・用具等を増設する場合、 重度後遺障害者を受け入れるため、当該介護器具・用具等の数量の増加が必要であること。

3:原則として、単一取得価格(複数の介護器具・用具等が一体的に使用される場合にあっては、その合計取得価格)が10 万円以上であり、かつ、資産として認められるものであること。

4:同類の介護器具・用具等の導入に係る申請にあっては、従前に事業者が本補助金(施設支援費に限る。)の交付を受けていないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす場合、又は共同生活援助若しくは施設入所支援サービスを利用する重度後遺障害者の症状に応じて同類の介護器具・用具等を増設する場合、その他増設することが適当であると認められる場合は、この限りではない。

上記2の要件を満たす場合

本補助金の交付を受けて導入した当該介護器具・用具等について、被害者保護増進等事業費補助金交付要綱第19条の規定に基づき定められた財産処分制限期 間を経過している場合(当該介護器具・用具等を同類のものに更新する場合に限る。)

5:介護器具・用具等の設置工事費用及び搬入費用が含まれていないこと。

例えばこんな器具が対象になります!

その他 空気清浄機 / 非常用電源 /洗濯機 / 汚物除去機 /見守り介護ロボット 等

※上記器具に関して、ご提出いただく成果効果調書等を確認させていただいたうえで補助対象の判断をさせていただきます。

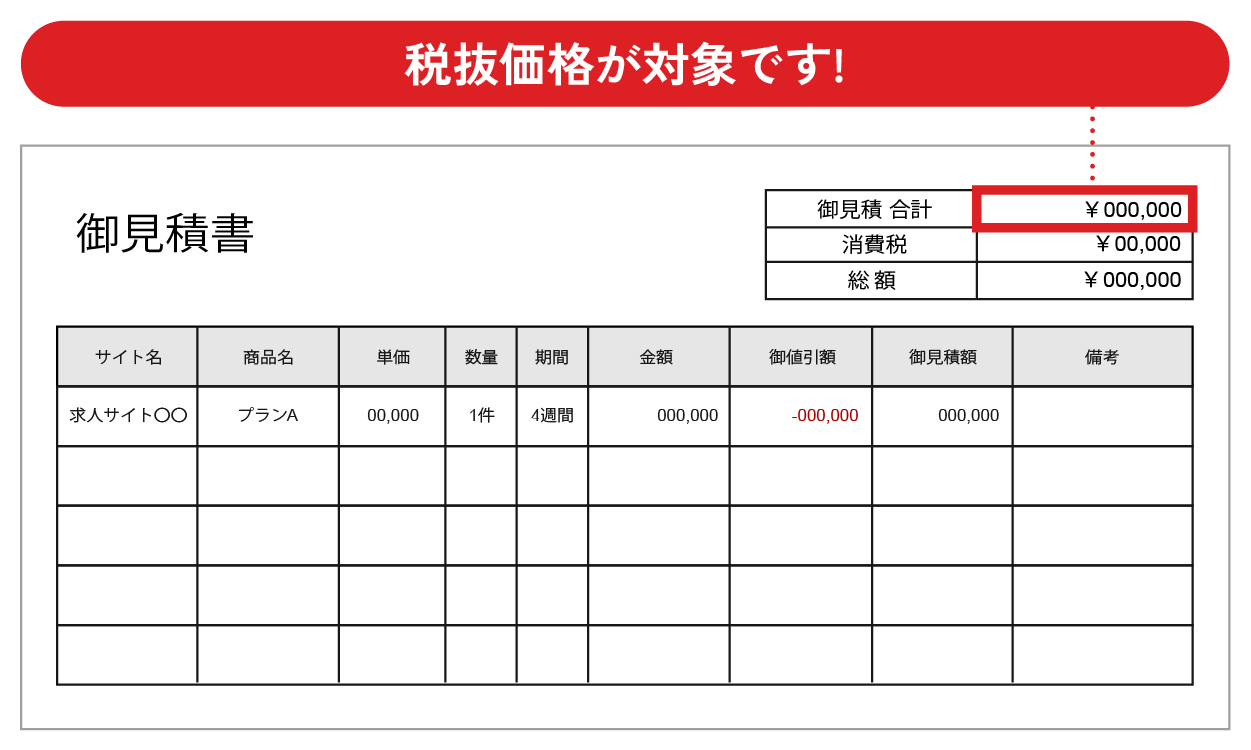

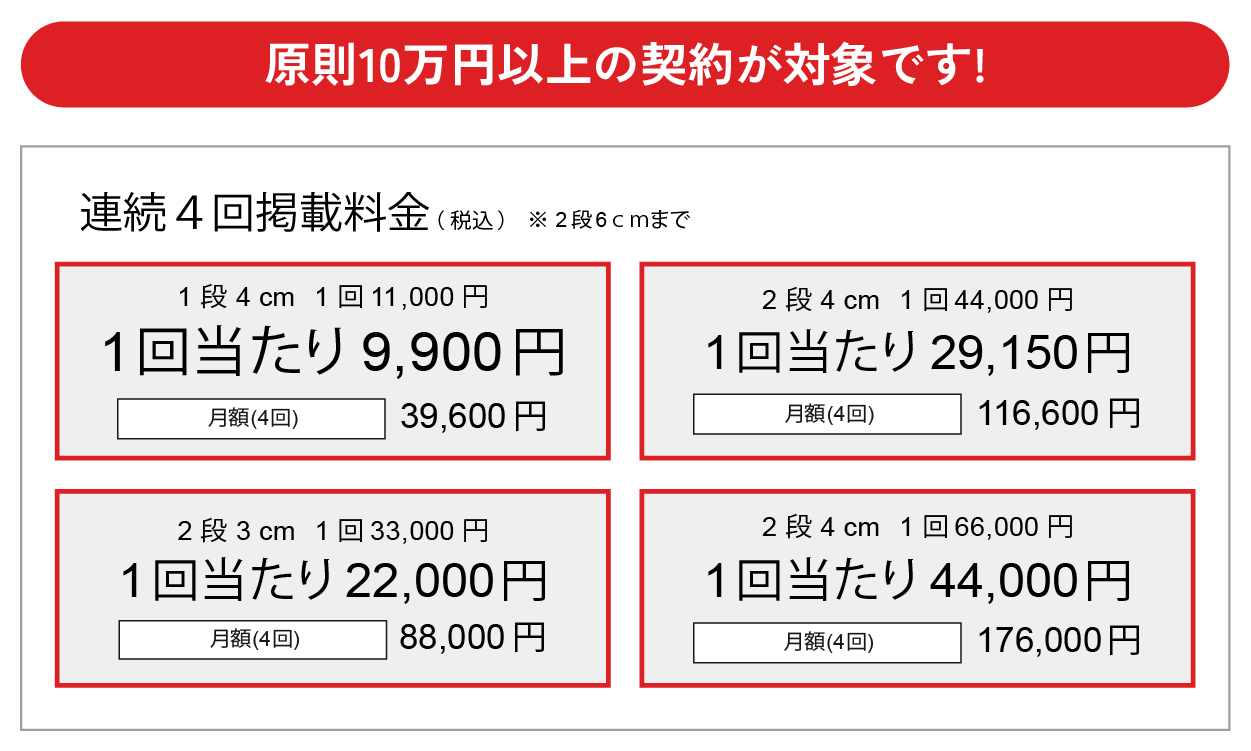

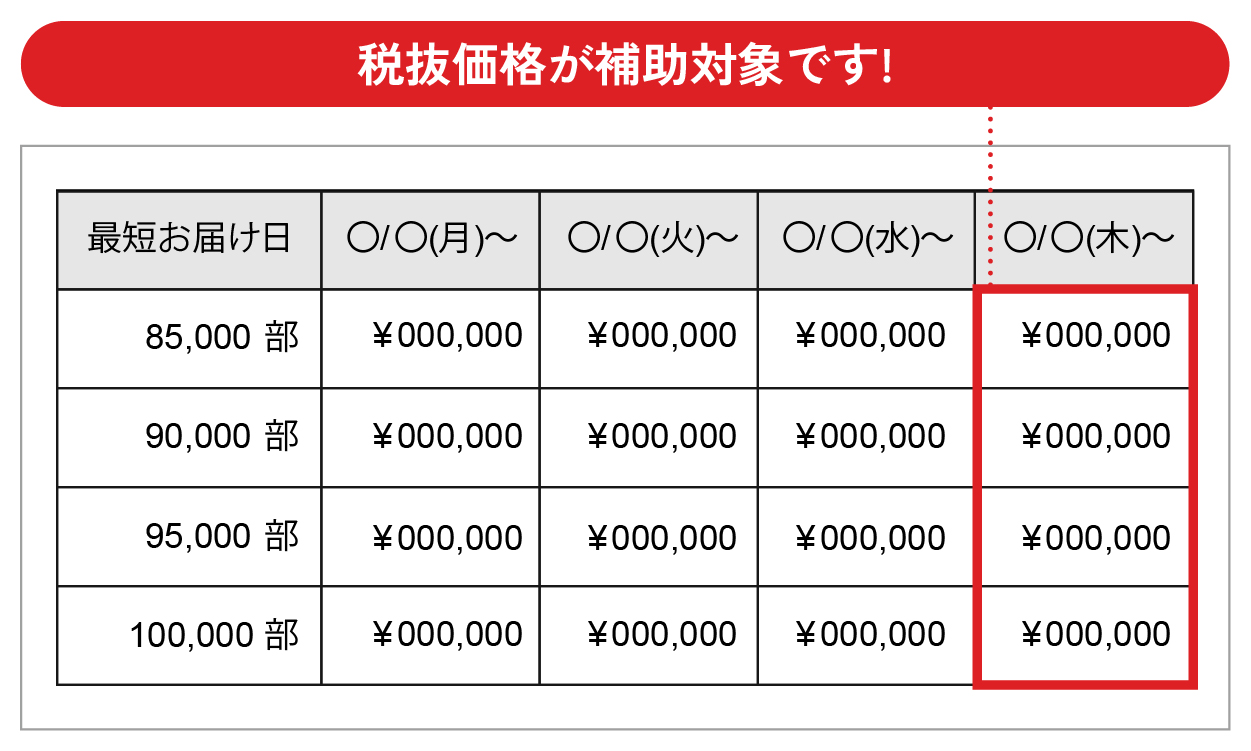

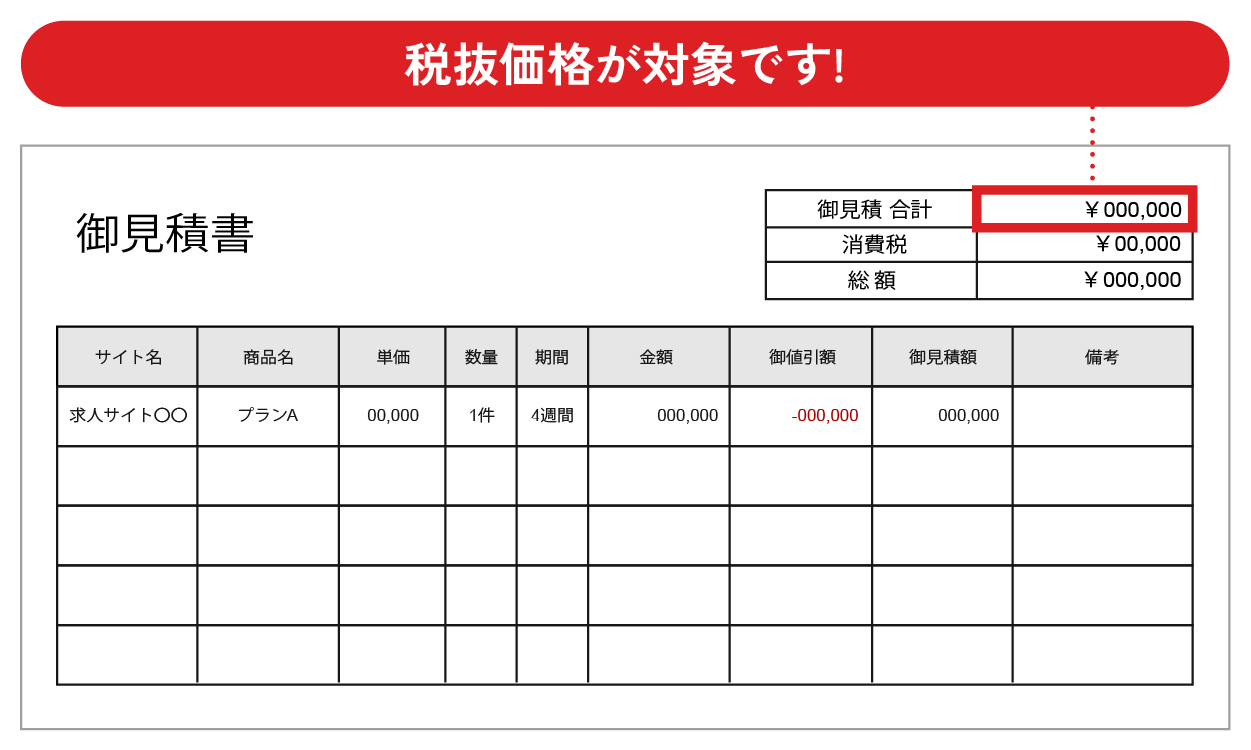

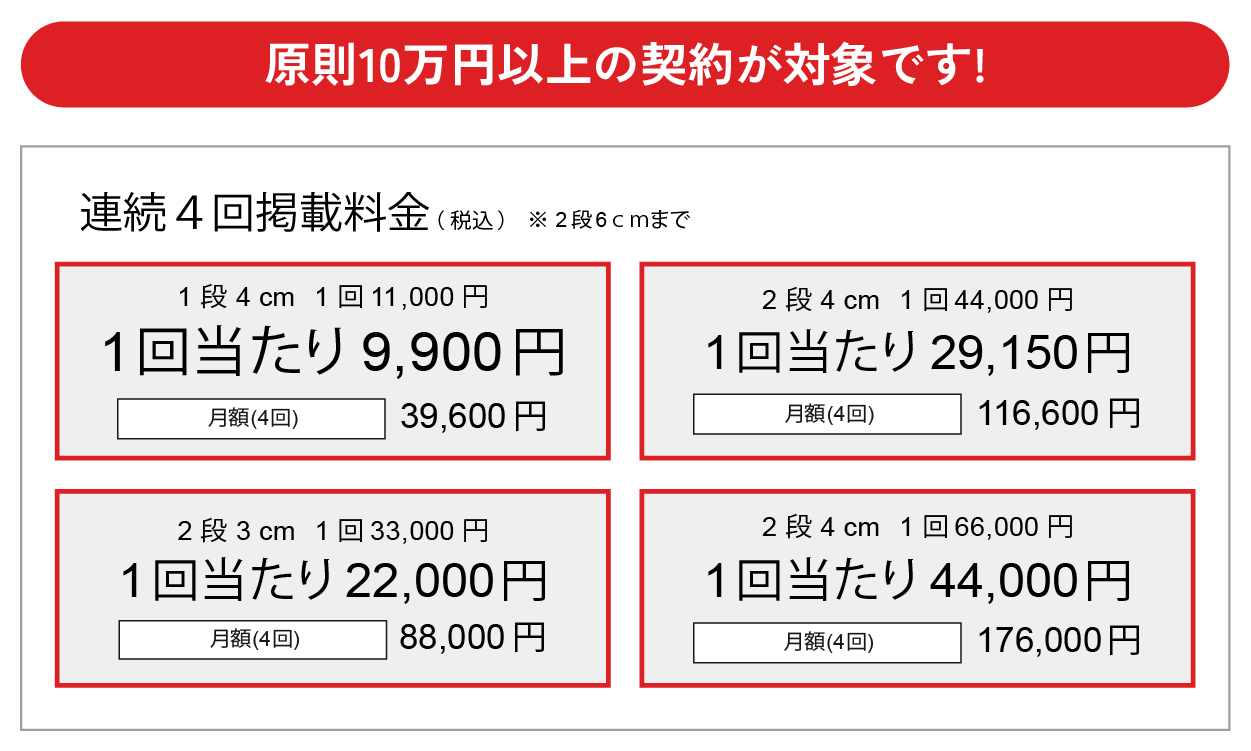

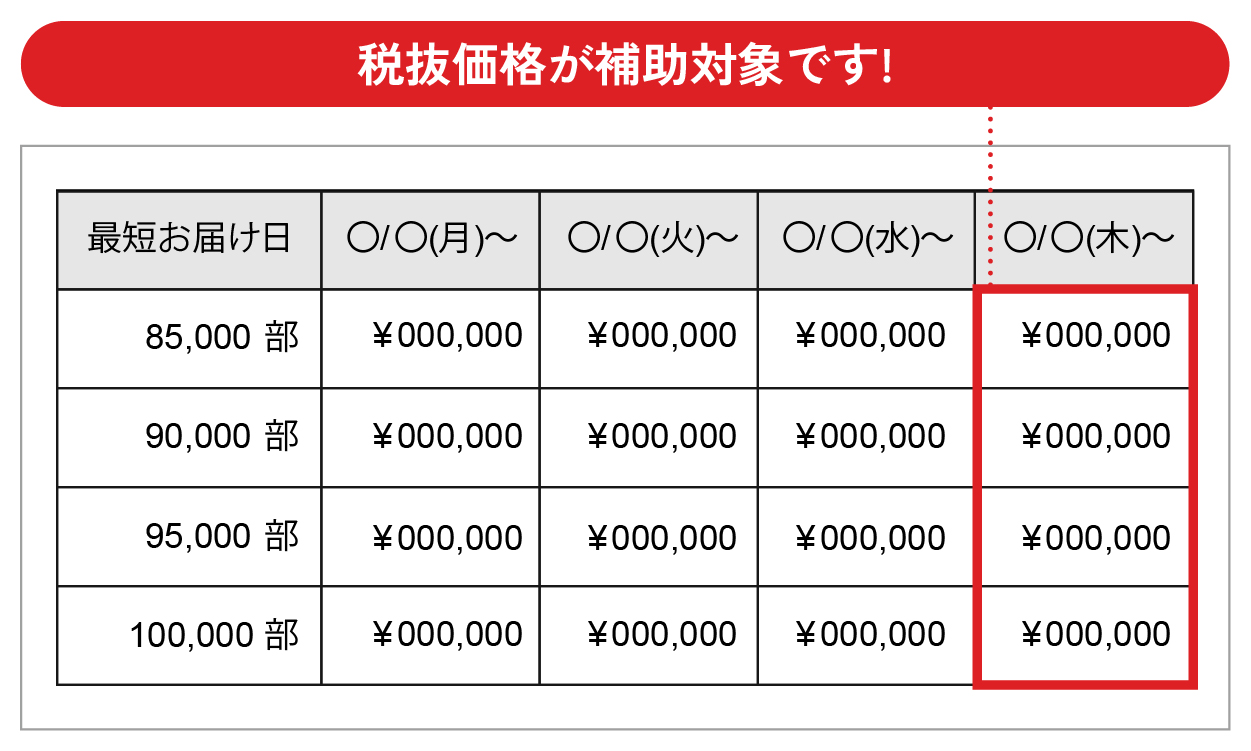

補助対象経費③ 求人情報発信費について

求人情報発信費とは

新たな従業者を雇用するための求人情報の発信に要する経費を指します。

原則として求人情報発信費にて申請する金額総額10万円以上(税別)のものを指します。

例えばこんな契約が対象になります!

求人情報サイトへの

求人情報の掲載

新聞広告への

求人情報の掲載

パンフレットや

チラシの製作費

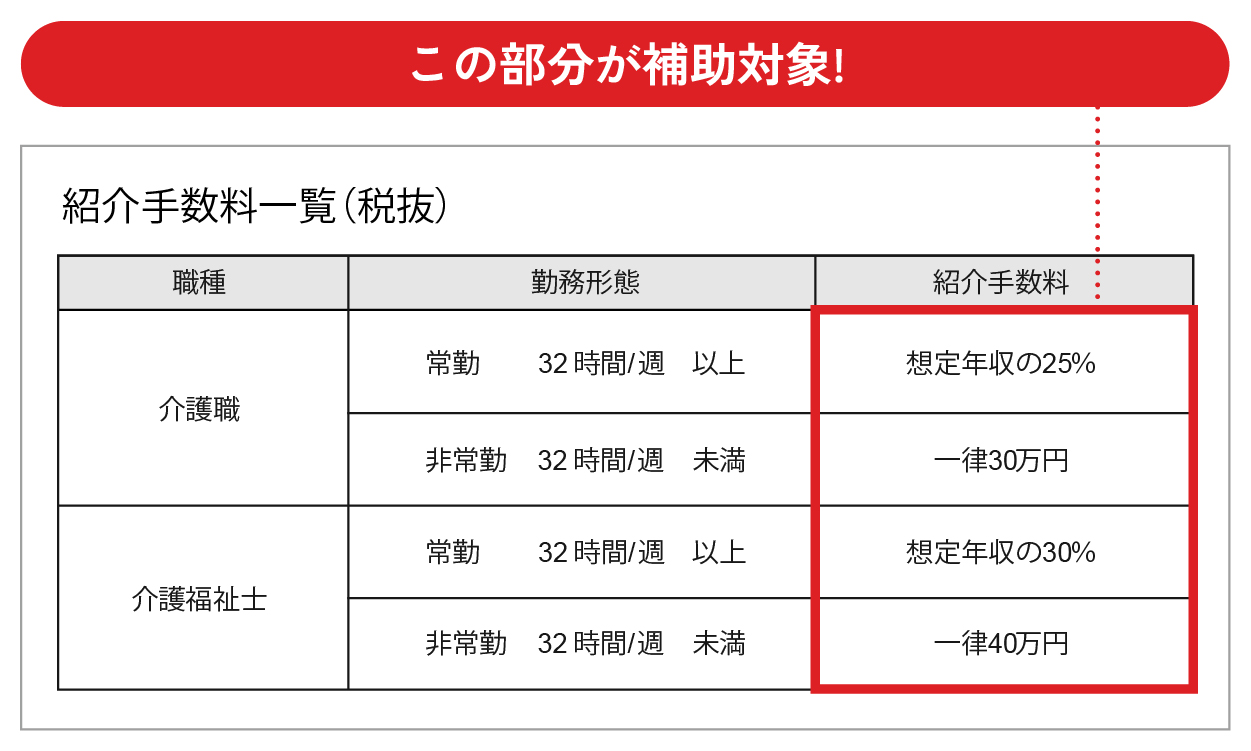

職業紹介手数料

補助対象経費④ 研修等経費について

研修等経費とは

自動車事故による重度後遺障害者の受け入れに関する介護の知識・技術等を習得するための研修、講演会等の参加・開催に要する経費を指します。税抜き価格が補助対象です。

研修等参加の場合

研修内容一例

喀痰吸引等研修

オンライン

喀痰吸引研修

実務者養成研修

同行援護従事者養成研修

重度障がい者

体位変換等研修

ヘルパー研修

研修受講料以外の経費も補助対象となります!

移動手段である公共交通機関に係る経費

施設車の利用に係る経費

研修に行くために必要だった宿泊料

研修等開催の場合

研修内容一例

講師の方への

謝金

研修開催場所を借りるために

かかった費用

講師の方の移動手段である公共交通機関

車利用に係る経費等

注意点

研修等経費の対象となる補助対象事業の範囲は、研修受講料、講師に対する謝金、研修への参加に係る旅費及び雑費とし、その積算方法については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)等の規定に準じて積算を行うものとします。

「自動車事故による重度後遺障害者の受け入れに関する介護の知識・技術等を習得すること」を目的とした研修が補助対象になります。

その他の目的であると判断される場合は、補助対象外になりますので予めご留意ください。

令和7年3月31日までに開設された事業者

(継続経費)

対前年度比での賃金改善や求人広告費等を支援

■補助対象経費

賃金改善費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

施設支援費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

求人情報発信費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

研修等経費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

上記、補助事業実施期間外に支払われた経費等については、補助対象とはなりませんのでご注意ください。

■補助率

補助対象経費の費目毎に費用の50%まで ※

※ 施設全体の総利用者のうち自動車事故による重度後遺障害者の割合が8%を超える場合は補助率100%

例)利用者20人のうち

重度後遺障害者が2人の場合…補助率100%

利用者10人のうち

重度後遺障害者が1人の場合…補助率50%

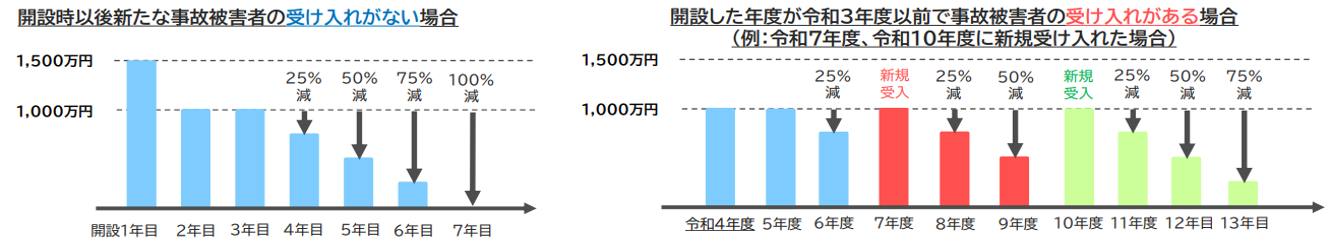

■上限額

1事業所等につき1,000万円 ※2

※2:開設後4年度目以降または新たに自動車事故被害者が入居した年度以降25%ずつ減じるものとする。

(令和3年度以前に開設した場合は、令和3年度に開設されたものとみなす

補助対象経費① 賃金改善費について

賃金改善費

処遇改善加算等の対象職員における当該年度の賃金改善等総額と処遇改善加算等の給付総額の差分(自己負担分)を指します。

補助対象額を確認するには、年度初めに事業者から自治体に提出されている「介護職員等処遇改善加算計画書(別紙様式2-1)」をご用意ください。

以下の差額をご確認ください!

「令和7年度の賃金改善の見込額」-「令和7年度の賃金改善に充てる必要がある加算の見込額」

上記差額のうちの

・申請対象施設に関する部分

・生活介護と施設入所支援または共同生活援助に関する部分

が補助対象となります。

補助対象経費② 施設支援費について

施設支援費とは

自動車事故による重度後遺障害者の受け入れ及び生活の質の向上に必要となる介護器具・用具等の導入に要する経費を指します。

原則として、単一取得価格が10万円以上であることなど、補助対象となるためには各種要件を満たす必要があります。

詳細は「こちら」からご確認ください。

補助対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1:共同生活援助又は施設入所支援サービスを利用中若しくは今後利用見込みの重度後遺障害者の生活の質の向上に資するものであること。

2: 事業者において、既に同類の介護器具・用具等を保有している場合、以下のいずれかの要件を満たすものであること。

既存の介護器具・用具等の減価償却期間が経過したことに伴い、これらを更新する場合、重度後遺障害者を受け入れるため、当該介護器具・用具等の質の向上が必要であること。

既存の介護器具・用具等と同類の介護器具・用具等を増設する場合、 重度後遺障害者を受け入れるため、当該介護器具・用具等の数量の増加が必要であること。

3:原則として、単一取得価格(複数の介護器具・用具等が一体的に使用される場合にあっては、その合計取得価格)が10 万円以上であり、かつ、資産として認められるものであること。

4:同類の介護器具・用具等の導入に係る申請にあっては、従前に事業者が本補助金(施設支援費に限る。)の交付を受けていないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす場合、又は共同生活援助若しくは施設入所支援サービスを利用する重度後遺障害者の症状に応じて同類の介護器具・用具等を増設する場合、その他増設することが適当であると認められる場合は、この限りではない。

上記2の要件を満たす場合

本補助金の交付を受けて導入した当該介護器具・用具等について、被害者保護増進等事業費補助金交付要綱第19条の規定に基づき定められた財産処分制限期 間を経過している場合(当該介護器具・用具等を同類のものに更新する場合に限る。)

5:介護器具・用具等の設置工事費用及び搬入費用が含まれていないこと。

例えばこんな器具が対象になります!

その他 空気清浄機 / 非常用電源 /洗濯機 / 汚物除去機 /見守り介護ロボット 等

※上記器具に関して、ご提出いただく成果効果調書等を確認させていただいたうえで補助対象の判断をさせていただきます。

補助対象経費③ 求人情報発信費について

求人情報発信費とは

新たな従業者を雇用するための求人情報の発信に要する経費を指します。

原則として求人情報発信費にて申請する金額総額10万円以上(税別)のものを指します。

例えばこんな契約が対象になります!

求人情報サイトへの

求人情報の掲載

新聞広告への

求人情報の掲載

パンフレットや

チラシの製作費

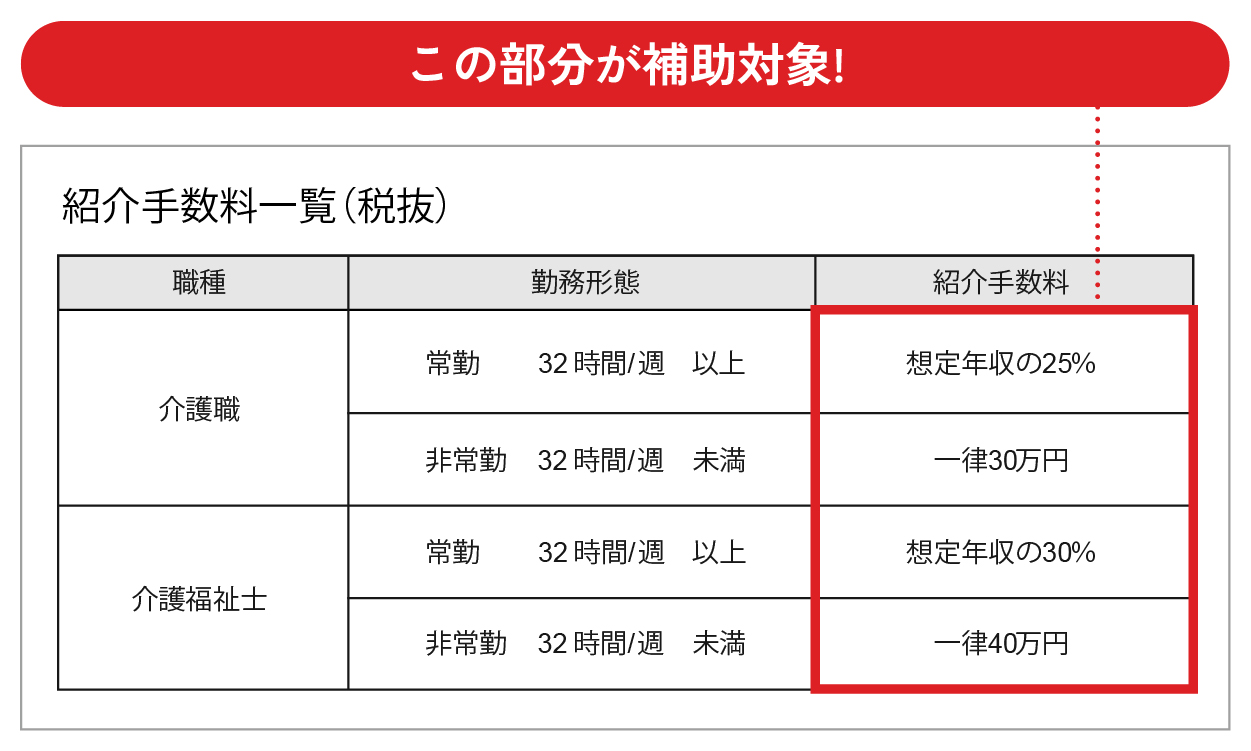

職業紹介手数料

補助対象経費④ 研修等経費について

研修等経費とは

自動車事故による重度後遺障害者の受け入れに関する介護の知識・技術等を習得するための研修、講演会等の参加・開催に要する経費を指します。税抜き価格が補助対象です。

研修等参加の場合

研修内容一例

喀痰吸引等研修

オンライン

喀痰吸引研修

実務者養成研修

同行援護従事者養成研修

重度障がい者

体位変換等研修

ヘルパー研修

研修受講料以外の経費も補助対象となります!

移動手段である公共交通機関に係る経費

施設車の利用に係る経費

研修に行くために必要だった宿泊料

研修等開催の場合

研修内容一例

講師の方への

謝金

研修開催場所を借りるために

かかった費用

講師の方の移動手段である公共交通機関

車利用に係る経費等

注意点

研修等経費の対象となる補助対象事業の範囲は、研修受講料、講師に対する謝金、研修への参加に係る旅費及び雑費とし、その積算方法については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)等の規定に準じて積算を行うものとします。

「自動車事故による重度後遺障害者の受け入れに関する介護の知識・技術等を習得すること」を目的とした研修が補助対象になります。

その他の目的であると判断される場合は、補助対象外になりますので予めご留意ください。

その他留意点について

本事業の執行は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」によるほか、本補助金の交付要綱及び実施要領に定めるところによります。

今回の公募による選定は、補助金の交付を確約したものではありません。別に本補助金の交付規程に基づく補助金の交付申請手続き等を行っていただきます。

補助対象事業に係る経理について、帳簿及び全ての証拠書類を整理し、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければなりません。また、帳簿及び証拠書類は、事業完了後5年間保存しなければなりません。

本補助事業終了後、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に基づき、国土交通省による立入検査及び会計検査院による実地検査が入ることがあります。

補助対象事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に違反する行為等 (例:他の用途への無断流用、虚偽報告等)をした場合には、補助金の交付決定取消し、補助金の返還命令、不正の内容の公表等を行うことがあります。

本補助事業終了後、申請書兼実績報告書(事業の成果・効果の検証・報告を含む)等の期限内の提出ができない場合には、補助金をお支払いすることができません。

同一内容の補助対象経費について、他の自動車事故被害者支援体制等整備事業と重複して申請することはできません。

本補助事業終了後、成果・効果に係る報告の情報、支援の事例等を公表します。

事務局及び国土交通省に個人情報を提供する場合は、利用者・介護者に対して同意を得るなど 各者の個人情報保護方針に基づき対応してください。

事務局及び国土交通省の個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に基づき対応いたします。